Mercredi 7 janvier 2015. 9h. Je remonte de l’école, je me pose devant Itélé, l’ordinateur sur la table du salon, la tasse de thé à côté. Je coupe le son de la télé : le direct sur le baptême des jumeaux de Monaco me fait rigoler, mais pas au point d’écouter. Musique et Twitter, ma journée de chômeuse commence comme celle d’hier, celle de demain.

Un œil sur les annonces, sur les réseaux sociaux. Un autre sur les frondeurs qui ne comprennent pas la politique économique menée par François Hollande. Sans doute un scrolling de Twitter à la recherche de quelques tweets pro-Hollande/Valls qui attaquent les frondeurs, pour leur répondre… Une matinée digne du “jour le plus chiant de l’année”, et il faut dire que le 7 janvier, en général, ça casse pas des briques.

11h10. “Ça tire chez Charlie” “Il y a des coups de feu chez Charlie.” Rien qu’en écrivant ces lignes, j’ai encore les frissons de ce moment qui parcourent mon échine. Twitter, on choisit qui on lit. Et moi, je lis principalement des journalistes et des politiques. Je ne suis que des gens en qui j’ai potentiellement confiance. S’ils retweetent cela, ces tweets du personnel de l’agence de pub qui est en face, c’est parce qu’ils les connaissent, parce que c’est vrai, ou en tout cas digne de confiance.

Traînée de poudre. Stupeur. Silence. Et communauté.

Twitter s’est arrêté avant que les chaînes d’info arrêtent de diffuser ce maudit baptême. C’était devenu tout à coup insupportable, la famille princière, la célébration en direct, tout. On tuait Charlie. On ne savait rien, mais on en savait trop. Il fallait arrêter le monde. Stupeur.

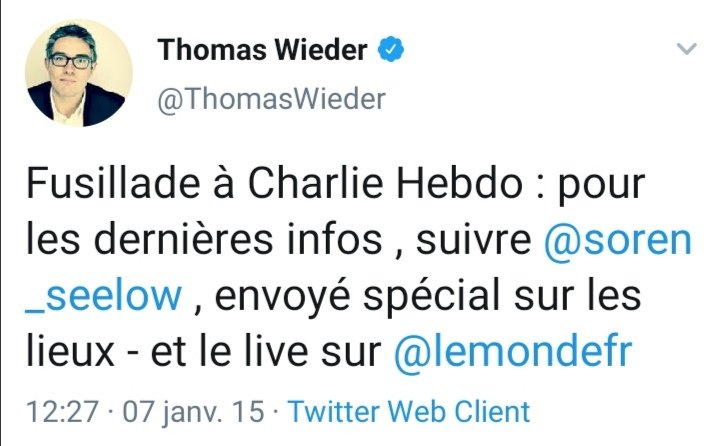

Et puis, silence. Silence de ceux qui ne savaient pas, pas vraiment, pas bien. Mon amour incommensurable pour Twitter vient de ce moment, perdu aujourd’hui, mais qui fut extraordinaire. On s’est tous tu. Sauf ceux qui savaient. Et nous retweetions. Thomas Wieder nous guidait, comme d’autres rédac-chef, vers ceux qui étaient au plus près. Et de Twitter nous amenions l’information sûre vers Facebook. Je me souviens de cette journée de silence, de grand silence. Les autres attentats furent des moments de parole #PorteOuverte #TousEnTerrasse. Celui-ci, puisque c’était la PAROLE qui était attaquée, nous nous tûmes.

Nous étions silencieux, nous retweetions. Nous étions solidaires des journalistes, puis des élus, venus sur place. Nous nous inquiétions pour et de nos forces de l’ordre. Nous étions présents les uns aux autres, ensemble.

A ce moment là, j’ai ressenti la “communauté nationale”.

Ça n’arrive pas tous les 4 matins, de ressentir dans sa chair son appartenance à une communauté qu’on ne voit pas, qu’on ne peut pas toucher, une communauté avec des inconnus.

La vie reprend, la vie comment ?

Midi. Aller chercher les enfants. Éteindre tout, avant. Tout. Qu’ils ne sachent pas. Arriver devant l’école, abasourdie, mais seule, dans une très grande solitude, en fait. Les autres mamans ne savent pas, n’ont pas su, n’ont pas compris. Cette maman-là, voilée, elle ne sait pas encore que sa vie de musulmane voilée va devenir un enfer après ces attentats, que les fachos en feront une cible, pour rien.

Récupérer les enfants et leur cacher que des terroristes ont tué Cabu, notre Cabu, celui des chaussettes rouges à petits pois, leur cacher l’abattement, la colère. Déjeuner. Et n’attendre qu’une chose : qu’ils soient dans leurs chambres, pour remettre la télé. Entre temps, rester accrochée à son téléphone, savoir, je veux savoir, ne me laissez pas seule à savoir, je veux savoir et être avec vous, vous tous qui voulez aussi savoir. Être là pour que les journalistes ne se sentent pas si seuls dans l’horreur, être là pour qu’ils soient avec nous, vers la Vérité. Ne vouloir être triste que pour la Vérité, pas pour du brouillard. Refuser l’angoisse de l’incompréhension.

Dans Le Temps de la Consolation, Michaël FOESSEL explique que la présence de l’autre, la présence à l’autre est la seule forme de consolation valable. Et que la consolation est un acte politique primaire. Instinctivement, nous l’avons fait. C’est pour cela que c’est de la politique primaire : c’est tellement nécessaire que cette entité indéfinissable, le peuple, le fait de lui-même, comme un grand. Comme un UN.

Pour mes enfants, cet attentat -ils avaient 5 et 8 ans- reste “le jour où maman a pleuré très fort dans la cuisine”. On était le matin, comme tous les matins j’avais mis France Inter. Tous les matins, je fais mon thé, me brosse les dents, prends ma douche avec France Inter. Et ce matin-là, Bernard Maris était mort, et ils étaient tous dévastés. Moi, je me suis effondré. La stupeur était passée, c’était donc vrai. Ils étaient vraiment morts, déchiquetés sous les balles. J’aurais voulu rentrer dans mon poste de radio pour prendre dans mes bras, embrasser chaque voix qui tremblait. Mais il fallait préparer leurs tartines aux enfants.

Alors voilà, on a marché tous ensemble le dimanche. C’était beau. A Paris, ils étaient si nombreux qu’ils n’ont même pas pu marcher. Nous avons été “un”, “unis”, dans une souffrance, une stupéfaction. Nous avions à nouveau été transpercé par la journée de prise d’otage (de VRAIE prise d’otage) à l’HyperCacher. Transpercés, oui. Alors nous étions un peuple, en marche, dans la rue, ensemble. Nous nous touchions, embrassions, nous chantions, nous faisions surtout silence. C’est vraiment ce silence d’une intense présence qui m’a le plus touché, du 7 au 11 janvier 2015. Puis, la vie a bien dû reprendre. Lundi : boulot, école, on en parle encore un peu. Mardi… Mercredi : activités extrascolaires, courses, peut-être une maladie qui traîne… Et voilà, le bruit a repris sa place. Le Grand UN s’est échappé dans nos petits chacuns. “NOUS” s’est perdu.

Parce qu’il est là le problème : conjuguer commun et personnel. Comment rester une communauté nationale lorsqu’on a une famille à charge ? Comment gérer une communauté municipale lorsqu’on a un enfant en souffrance ? Comment gérer une communauté au travail alors que notre frigo est vide dès le 20 ? Et bien voilà : la Société ne le veut pas. Pour gérer le commun, il faut être un individu à vie non complexe. Et c’est là que nous péchons. La gestion de la complexité de la vie, par exemple penser à l’Autre alors qu’on est soi au fond du trou qui est une complexité réelle, ça enrichit la pensée donc le monde.

Il nous faut sortir du piège “on vs eux”, il faut se battre pour le “nous”. C’est beau et c’est bon, le “nous”. Ça rend moins seul, moins triste, plus fort. Comme il y a 5 ans, mais plus longtemps cette fois.